Stanislas Graff est homme d'affaires, héritier d'un empire légué par son père. Homme pressé, courant entre rendez-vous avec les ministres, maîtresses et domicile conjugal, il a une vie

agitée, jusqu'à ce qu'un matin, il est enlevé en bas de chez lui. Commence alors une détention d'une soixantaine de jours, dans les mains de bourreaux réclamant 50 millions d'euros. En parallèle,

la vie privée de Graff est étalée dans les journaux : double vie, grosses pertes d'argent au jeu,... Sa famille tente de l'aider, mais ses subordonnés et amis ne l'entendent pas forcément de

cette oreille...

Stanislas Graff est homme d'affaires, héritier d'un empire légué par son père. Homme pressé, courant entre rendez-vous avec les ministres, maîtresses et domicile conjugal, il a une vie

agitée, jusqu'à ce qu'un matin, il est enlevé en bas de chez lui. Commence alors une détention d'une soixantaine de jours, dans les mains de bourreaux réclamant 50 millions d'euros. En parallèle,

la vie privée de Graff est étalée dans les journaux : double vie, grosses pertes d'argent au jeu,... Sa famille tente de l'aider, mais ses subordonnés et amis ne l'entendent pas forcément de

cette oreille...

Je crois que je vous ai déjà dit par ici combien j'aime Lucas Belvaux. Et son dernier opus ne va certainement

pas tarir mon admiration pour ce cinéaste encore peu connu du grand public, mais qui signe une filmographie de qualité et cohérente. Dans Rapt, on retrouve les thèmes qu'il a déjà pu aborder dans

certains films ou téléfilms. Ainsi, les scènes de captivité de Graff, dans un sous-sol éclairé par une lampe à gaz, rappellent celles de Cavale où Bruno Le Roux, terroriste, se terre dans son

garage. Le monde des affaires évoque lui Les prédateurs, téléfilm en deux parties réalisé pour Canal + et traitant de l'affaire Elf. On se retrouve également dans un monde à l'exact opposé de

celui de son précédent film, La raison du plus faible, où l'attention était portée sur des ouvriers cherchant à récupérer de l'argent de l'entreprise qui les a licencié. Ici, on se situe du côté

des patrons, de la haute bourgeoisie parisienne où les domestiques servent à table et où les apparences et les convenances comptent.

Mais la force de ce film est justement de pas ne dicter au spectateur les sentiments qu'il a à éprouver. Assez

naturellement, on s'attend à prendre en pitié ce patron, enlevé pour des raisons strictement financières. Les premières scènes de captivité, avec notamment ce majeur coupé et envoyé à sa famille,

vont d'ailleurs dans ce sens. Mais peu à peu, le tableau change : on découvre sa double vie, son peu d'attention pour sa femme et ses filles et comme elles, on est un peu sous le choc des

révélations. Mais de nouveau, le tableau, notamment après la libération de Graff, qui voit tous ses repères, professionnels comme familiaux, s'effondrer, change la donne. Et on se demande

finalement qui lui a fait le plus de mal dans cette histoire. De la même manière, l'impression que laisse ses bras droits ou ses ravisseurs évoluent.

L'autre force est de rendre haletante cette histoire qui prend pour protagonistes principaux des individus qui

refusent d'exprimer toute émotion, que ce soit la famille Graff, les policiers (quasiment toujours en costard-cravate) ou les ravisseurs. Ce ne sont donc pas les faits et gestes des personnages,

mais bien le traitement cinématographique de Belvaux qui rend cette tension, notamment en ayant recours à des séquences courtes et qui s'enchaînent très rapidement, sans temps mort. Le moment

fort du film est d'ailleurs la course-poursuite en voiture, hélicoptère puis train, pour laquelle le réalisateur utilise les mêmes effets. Mais cette rapidité des séquences est aussi balancée par

des scènes un peu différentes, où la tension apparaît d'une autre manière, comme cette longue et belle scène sur la plage d'Ostende.

Les autres moments très fort du film sont ceux où Stanislas Graff (Yvan Attal, tout en retenue et très

convaincant) est face à face avec son bourreau à l'accent marseillais (Gérard Meylan, doucereux et inquiétant comme il faut). Autour d'eux, André Marcon incarne un très bon bras droit qui

n'hésite pas à profiter de la situation, et Françoise Fabian une mère froide, dont on se demande où elle cache ses sentiments (et surtout si elle en a). Je ne peux pas ne pas mentionner Patrick

Descamps, qui devient un des acteurs fétiches de Belvaux et qui est, comme toujours, très bon. En revanche, Anne Consigny, qui joue la femme de Graff, est par moment un peu à côté, comme cela

peut lui arriver de temps à autre. Lucas Belvaux, quant à lui, fait une courte apparition physique et vocale dans l'hélicoptère.

Pour conclure, Rapt est un film très efficace, comme toujours chez Belvaux très bien écrit, très bien servi par

la musique de Riccardo del Fra, et qui devrait, comme pour d'autres de ses films (Un couple épatant, par exemple), encore gagner à être revu. Mais, je le répète, cet homme est merveilleux

!!!

Pour ceux que cela intéresse, je vous invite à lire l'entretien qu'a accordé Lucas Belvaux à l'hebdomadaire Politis (si vous n'avez pas la

version papier, je peux vous la faire parvenir !)

Autres films de Lucas Belvaux : Un couple épatant / Cavale / Après la vie

L'avis de Pascale

(avec qui je vais me battre, puisqu'elle aussi l'aime d'amour !)

Dans la campagne grecque vivent un père, une mère et leurs trois enfants, deux filles et un garçon. Personne, hormis le père, n'a le droit de quitter l'enceinte de la propriété,

l'ailleurs étant présenté par les parents comme un territoire dangereux. Les enfants sont éduqués de manière originale par les parents, qui leur apprennent des mots, mais en en transformant le

sens, et en leur faisant participer à des compétitions récompensés par des autocollants. Mais l'attrait de l'extérieur, qu'ils ne pourront découvrir que lorsque l'une de leurs canines sera tombé,

est le plus fort...

Dans la campagne grecque vivent un père, une mère et leurs trois enfants, deux filles et un garçon. Personne, hormis le père, n'a le droit de quitter l'enceinte de la propriété,

l'ailleurs étant présenté par les parents comme un territoire dangereux. Les enfants sont éduqués de manière originale par les parents, qui leur apprennent des mots, mais en en transformant le

sens, et en leur faisant participer à des compétitions récompensés par des autocollants. Mais l'attrait de l'extérieur, qu'ils ne pourront découvrir que lorsque l'une de leurs canines sera tombé,

est le plus fort...

Un avion

est abattu au dessus du golfe de Guinée. Ce qui crée l'émoi de Victor Bornand, un des proches du Président de la République française, et de certains membres de son entourage. Car la cargaison

que transportait cet avion n'était pas anodine : il s'agit d'armes à destination des rebelles qui tentent un putsch au Congo. Rien ne semble transpirer de cet événement, jusqu'à ce

qu'apparaissent des informations distillées par un inconnu qui a intérêt à bousculer les hommes en place. Tout est alors permis pour faire taire les bavards, et pour empêcher la police d'y

fourrer son nez.

Un avion

est abattu au dessus du golfe de Guinée. Ce qui crée l'émoi de Victor Bornand, un des proches du Président de la République française, et de certains membres de son entourage. Car la cargaison

que transportait cet avion n'était pas anodine : il s'agit d'armes à destination des rebelles qui tentent un putsch au Congo. Rien ne semble transpirer de cet événement, jusqu'à ce

qu'apparaissent des informations distillées par un inconnu qui a intérêt à bousculer les hommes en place. Tout est alors permis pour faire taire les bavards, et pour empêcher la police d'y

fourrer son nez. Benito Mussolini, avant de devenir le dirigeant de l'Italie fasciste, a défendu des idées de gauche :

anticlérical, antimonarchiste, il fut la cible des policiers du régime. Directeur d'un journal de gauche, il est apprécié, avant d'être débarqué : il défend l'entrée en guerre de l'Italie, moyen

selon lui de régénérer la nation italienne. Seul, banni des milieux dans lesquels il naviguait, il s'appuie sur sa femme, Ida, qui lui a permis d'acquérir un nouveau journal. Mais peu à peu,

cette première femme devient encombrante, et Mussolini fait tout pour la tenir loin de lui. C'est la vie d'Ida Dalser qu'a choisi de conter Bellochio, de sa passion amoureuse à son enfermement

dans un hôpital de bonnes soeurs, où elle est séparée de son fils, Benito Albino Mussolini...

Benito Mussolini, avant de devenir le dirigeant de l'Italie fasciste, a défendu des idées de gauche :

anticlérical, antimonarchiste, il fut la cible des policiers du régime. Directeur d'un journal de gauche, il est apprécié, avant d'être débarqué : il défend l'entrée en guerre de l'Italie, moyen

selon lui de régénérer la nation italienne. Seul, banni des milieux dans lesquels il naviguait, il s'appuie sur sa femme, Ida, qui lui a permis d'acquérir un nouveau journal. Mais peu à peu,

cette première femme devient encombrante, et Mussolini fait tout pour la tenir loin de lui. C'est la vie d'Ida Dalser qu'a choisi de conter Bellochio, de sa passion amoureuse à son enfermement

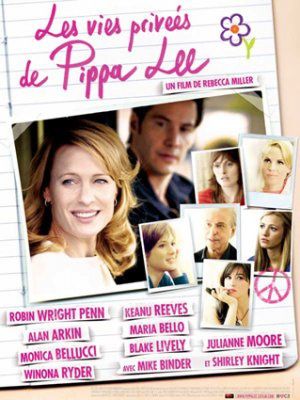

dans un hôpital de bonnes soeurs, où elle est séparée de son fils, Benito Albino Mussolini... Pippa Lee est une femme heureuse : mariée à un éditeur plus âgé qu'elle, elle forme avec lui un couple que tous leurs amis regardent avec envie. Tout irait au mieux, si ce

n'est cette querelle sourde avec sa fille qui ne lui parle plus. Mais Pippa n'est pas si heureuse que cela. Elle réalise surtout qu'elle est arrivée là où elle est par des circonstances parfois

farfelues : elle a quitté la maison assez jeune, pour échapper à sa mère droguée par les médicaments, puis elle a eu des expériences plus ou moins intéressantes, avec un passage par une

dépendance à la drogue et une vie sexuelle parfois débridée. Aujourd'hui elle veut faire le point, mais découvre que tout n'est pas si simple...

Pippa Lee est une femme heureuse : mariée à un éditeur plus âgé qu'elle, elle forme avec lui un couple que tous leurs amis regardent avec envie. Tout irait au mieux, si ce

n'est cette querelle sourde avec sa fille qui ne lui parle plus. Mais Pippa n'est pas si heureuse que cela. Elle réalise surtout qu'elle est arrivée là où elle est par des circonstances parfois

farfelues : elle a quitté la maison assez jeune, pour échapper à sa mère droguée par les médicaments, puis elle a eu des expériences plus ou moins intéressantes, avec un passage par une

dépendance à la drogue et une vie sexuelle parfois débridée. Aujourd'hui elle veut faire le point, mais découvre que tout n'est pas si simple... Stanislas Graff est homme d'affaires, héritier d'un empire légué par son père. Homme pressé, courant entre rendez-vous avec les ministres, maîtresses et domicile conjugal, il a une vie

agitée, jusqu'à ce qu'un matin, il est enlevé en bas de chez lui. Commence alors une détention d'une soixantaine de jours, dans les mains de bourreaux réclamant 50 millions d'euros. En parallèle,

la vie privée de Graff est étalée dans les journaux : double vie, grosses pertes d'argent au jeu,... Sa famille tente de l'aider, mais ses subordonnés et amis ne l'entendent pas forcément de

cette oreille...

Stanislas Graff est homme d'affaires, héritier d'un empire légué par son père. Homme pressé, courant entre rendez-vous avec les ministres, maîtresses et domicile conjugal, il a une vie

agitée, jusqu'à ce qu'un matin, il est enlevé en bas de chez lui. Commence alors une détention d'une soixantaine de jours, dans les mains de bourreaux réclamant 50 millions d'euros. En parallèle,

la vie privée de Graff est étalée dans les journaux : double vie, grosses pertes d'argent au jeu,... Sa famille tente de l'aider, mais ses subordonnés et amis ne l'entendent pas forcément de

cette oreille... Avant de découvrir le nouveau Resnais, et pour poursuivre mes découvertes des précédents films de ce grand réalisateur, je suis allé voir, sur les conseils (preque pas insistants

;-) d'une fan absolue, Providence. Ce film est sorti en France en 1977, a fait un tabac aux Césars et a été tourné en anglais, avec un très joli casting anglo-saxon (Dirk Bogarde, Ellen

Burstyn, John Gieguld...). Et comme souvent avec Resnais, on se trouve confronté à une œuvre aux multiples facettes, troublante, mouvante et parfois fascinante.

Avant de découvrir le nouveau Resnais, et pour poursuivre mes découvertes des précédents films de ce grand réalisateur, je suis allé voir, sur les conseils (preque pas insistants

;-) d'une fan absolue, Providence. Ce film est sorti en France en 1977, a fait un tabac aux Césars et a été tourné en anglais, avec un très joli casting anglo-saxon (Dirk Bogarde, Ellen

Burstyn, John Gieguld...). Et comme souvent avec Resnais, on se trouve confronté à une œuvre aux multiples facettes, troublante, mouvante et parfois fascinante. Ah !

Ah ! Jean-Pierre Jeunet, devenu réalisateur star depuis Amélie Poulain, revient avec un nouveau film, pour lequel il a abandonné Audrey Tautou, mais a conservé quelques connaissances : Dominique

Pinon, bien sûr, mais aussi André Dussolier. Pour le reste, si les acteurs changent, on retrouve la patte du réalisateur, même si cet opus n'est pas le plus intéressant qu'il ait pu

réaliser.

Jean-Pierre Jeunet, devenu réalisateur star depuis Amélie Poulain, revient avec un nouveau film, pour lequel il a abandonné Audrey Tautou, mais a conservé quelques connaissances : Dominique

Pinon, bien sûr, mais aussi André Dussolier. Pour le reste, si les acteurs changent, on retrouve la patte du réalisateur, même si cet opus n'est pas le plus intéressant qu'il ait pu

réaliser. Les problèmes d'immigration ne sont pas l'apanage des pays européens. L'Amérique est elle aussi concernée par ces questions, à laquelle les États-Unis répondent simplement par un mur

construit à la frontière mexicaine. Mais l'entrée aux États-Unis est comme souvent précédée de voyages dangereux. C'est un de ces voyages qui nous suivons dans Sin nombre.

Les problèmes d'immigration ne sont pas l'apanage des pays européens. L'Amérique est elle aussi concernée par ces questions, à laquelle les États-Unis répondent simplement par un mur

construit à la frontière mexicaine. Mais l'entrée aux États-Unis est comme souvent précédée de voyages dangereux. C'est un de ces voyages qui nous suivons dans Sin nombre.