Matteo Blanco, alias Harry Caine, est scénariste. Ancien réalisateur de renom, il a cessé la réalisation suite à un

accident qui l’a rendu aveugle. Il se contente donc de scénarii, avec l’aide de Diego, le fils de Judit, son agent. Mais la venue d’un jeune réalisateur, surnommé Ray X, fait ressurgir le passé

de Harry et de Judit. Lorsque Diego demande à Harry qui est Ray X, et pourquoi il inquiète sa mère, Harry lui raconte son histoire, celle de sa passion amoureuse avec Lena et celle de sa comédie,

Filles et malettes.

Matteo Blanco, alias Harry Caine, est scénariste. Ancien réalisateur de renom, il a cessé la réalisation suite à un

accident qui l’a rendu aveugle. Il se contente donc de scénarii, avec l’aide de Diego, le fils de Judit, son agent. Mais la venue d’un jeune réalisateur, surnommé Ray X, fait ressurgir le passé

de Harry et de Judit. Lorsque Diego demande à Harry qui est Ray X, et pourquoi il inquiète sa mère, Harry lui raconte son histoire, celle de sa passion amoureuse avec Lena et celle de sa comédie,

Filles et malettes.

Almodovar signe avec Etreintes brisées un mélodrame dont il a le secret. Les ficelles sont connues, mais il les utilise avec une telle maestria que le spectateur est toujours surpris par les thèmes qu’il développe. Comme dans de nombreux films du réalisateur, on retrouve l’histoire d’amour passionnée, les interrogations sur la filiation, la culpabilité, tous thèmes chéris d’Almodovar. La grande nouveauté est qu’il situe cette fois l’action du film dans le monde du cinéma. Habitué des milieux artistiques (la télévision et les travestis dans Talons aiguilles, le théâtre dans Tout sur ma mère), il se frotte au milieu qu’il connaît et qu’il aime le plus : celui des plateaux de tournage.

Un film sur le cinéma, c’est un peu du déjà vu. Truffaut en a déjà excellemment parlé dans La nuit américaine (vu récemment, et j’ai été épaté par ce long-métrage). Mais la force d’Almodovar est qu’il traite ce sujet rebattu en gardant toute sa patte. Dans Etreintes brisées, on trouve trois films. Le premier est celui qui se déroule à l’époque actuelle, avec Harry aveugle et le surgissement inattendu du fils d’Ernesto Martel, que Mateo Blanco a connu sur un plateau de tournage. Le second film se déroule 14 ans auparavant, et relate l’histoire d’amour entre Mateo et Lena, la femme de son producteur qui va devenir sa maîtresse et son actrice. Et le troisième film est celui qu’ils tournent, cette comédie de mœurs déjantée où les femmes se poussent dans les escaliers et où d’autres cachent des sacs de cocaïne dans leur placard. Les trois films sont montés habilement, de façon à ce que le spectateur ne se perde pas.

Almodovar donne à voir la passion de ce réalisateur pour son art (notamment lors de la scène où il juge très mauvaise les prises conservées juste à la voix des actrices), tout en montrant que ce n’est pas un ascète, comme en témoigne sa relation tourmentée avec Lena. Il propose aussi sa vision de l’Espagne, avec notamment ces scènes de violences conjugales que subit Lena de la part de son mari, homme richissime, sujet préoccupant il y a encore quelques années en Espagne, mais que les autorités ont décidé de prendre à bras le corps avec une loi condamnant fortement les actes de violences au sein du couple (ce qui n’exclut pas les problèmes, mais permet de les réduire).

Si le fond du film est intéressant (bien qu’il aurait pu gagné à être un poil plus resserré), que dire de la prestation des acteurs, en particulier celle de Penelope Cruz en Lena. Femme en manque d’argent, tourmentée par la maladie de son père, elle cède aux sirènes du riche Ernesto Martel tout en cherchant à assouvir sa première passion : le cinéma. Elle est à l’aise dans tous les plans, passe sans difficulté aucune d’un plan non maquillé à son réveil à un autre où elle est resplendissante. Sa relation avec Almodovar, qu’on sent pleine de confiance, lui permet de tourner des scènes qu’elle ne ferait pas avec tout le monde. Et ce plaisir est décuplé par les prestations de ses partenaires, tous très bons : Lluis Homar en Mateo Blanco (c’est toujours difficile de jouer un aveugle), Blanca Portillo en Judit, l’amie et confidente peu sereine, Tamar Novas,… Tout le casting est à féliciter. Après celui de Volver, Almodovar s’affirme comme un des meilleurs directeurs d’acteurs du moment. Le tout accompagné par la musique toujours envoûtante d’Alberto Iglesias, qui se marie subtilement aux images d’Almodovar.

Par un soir

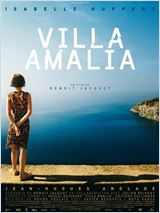

pluvieux, dans la banlieue parisienne, Ann suit la voiture de Thomas, son compagnon. Une fois arrivée à Choisy-le-Roi, elle aperçoit, dans le jardin, Thomas étreindre une femme. Pour Ann, c’est

le déclic : elle décide de changer de compagnon, de lieu d’habitation, de vie en quelque sorte. Epaulée par Georges, un ami d’enfance retrouvé de manière impromptue, elle organise

méticuleusement son départ, qui la mènera à travers l’Europe, pour finir sur une île italienne, où elle tombe amoureuse de la villa Amalia, qui surplombe la mer.

Par un soir

pluvieux, dans la banlieue parisienne, Ann suit la voiture de Thomas, son compagnon. Une fois arrivée à Choisy-le-Roi, elle aperçoit, dans le jardin, Thomas étreindre une femme. Pour Ann, c’est

le déclic : elle décide de changer de compagnon, de lieu d’habitation, de vie en quelque sorte. Epaulée par Georges, un ami d’enfance retrouvé de manière impromptue, elle organise

méticuleusement son départ, qui la mènera à travers l’Europe, pour finir sur une île italienne, où elle tombe amoureuse de la villa Amalia, qui surplombe la mer.